【2025年9月】アメリカ利下げ決定で日米金利差の影響はどうなる?日本の利上げはいつ?

画像出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/33477548

この記事では、日本とアメリカの金利の動向や、日米金利差の縮小が経済に与える影響についてわかりやすく解説します。

#日米金利差 #為替 #投資 #円高

日米金利差とは?

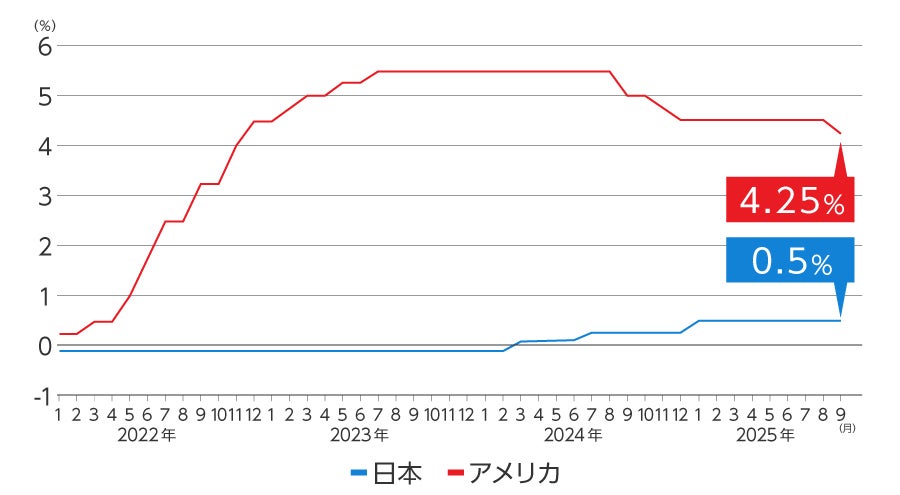

日米の政策金利の推移(単位:%)

※アメリカの政策金利は上限数値

日米金利差とは、日本とアメリカの金利の差のことです。具体的には、中央銀行(日本でいう日銀)が決定する政策金利(短期金利)や長期金利の指標となる10年国債利回りなどの差を指します。

2022年以降、アメリカのFRB(米連邦準備制度理事会)が利上げを進めたのに対し、日銀はマイナス金利政策などの金融緩和を継続したため、日米金利差は拡大していきました。しかし、日本は2024年3月にマイナス金利政策を終了。アメリカが同じ年の9月から利下げしたことで、金利差は縮小傾向にあります。

アメリカは0.25%の利下げを決定

アメリカでは、2025年9月16日から17日にかけて、FRB(米連邦準備制度理事会)のFOMC(連邦公開市場委員会)が開催されました。会合では、「雇用の下振れリスクが高まっている」として、2024年12月以来6会合ぶりに政策金利の引き下げが決定されました。

これは現在のトランプ政権で初めての利下げで、引き下げ幅は0.25%です。日本の政策金利は「0.5%程度」などと表すのに対し、アメリカは上限と下限に0.25%の幅をもたせて表します。このため、0.25%の利下げが実施されると政策金利は4~4.25%になります。

さらに、年内に追加で0.5%の引き下げが見込まれており、アメリカの利下げ傾向は今後も続くと予想されています。

日銀は利上げを見送り

日本でも、2025年9月18日から19日にかけて日銀の金融政策決定会合が開かれました。しかし、トランプ関税による今後の影響を警戒して、政策金利の引き上げは見送られました。

これは、2025年1月の引き上げ以来、5会合連続の据え置きです。ただし、利上げの方針は維持しており、早ければ今年10月または12月の会合で利上げに踏み切る可能性もあります。

日米金利差縮小が経済に与える影響

画像出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/24335341

アメリカは利下げ傾向にあり、日本も近々利上げするとみられるため、今後の日米金利差は縮小していくと予想されています。金利差が縮小すると、経済にどのような影響があるのかみていきましょう。

円高ドル安が進みやすくなる

金利が低い通貨より高い通貨で持っていたほうが多くの利子を得られるため、お金は金利が低い方から高い方に流れる傾向にあります。そのため、現在は円を売ってドルを買う動きが強く、円安ドル高になりやすい状況です。

しかし、アメリカの金利引き下げや日本の金利引き上げで差が小さくなると、ドルを持つメリットが減って円が買われやすくなります。この結果、為替は円高ドル安に動きやすくなります。

輸出企業はダメージを受けやすい

日米金利差の縮小により円高が進むと、海外での販売価格が相対的に上がることで競争力が落ち、売上や利益が減りやすくなります。特に、自動車や電機などの輸出依存度の高い企業は、収益への影響が大きくなります。

また、円高になると海外で得た利益を円に換算した際の金額が目減りするため、業績に二重のダメージが加わります。

日本は自動車や電機といった輸出企業の割合が大きいため、円高は経済全体にも影響を与えます。輸出が落ち込めば、企業の利益だけでなく雇用や賃金にも影響が出て、景気が悪化する可能性もあります。

輸入品は安くなる可能性も

一方、円高になると円安のときと比べて原材料やエネルギーを安く仕入れられるようになります。国内でサービスや商品を提供する企業はコストを抑えられるため、利益を確保しやすくなります。

さらに円高が進むと、ガソリンや食品、日用品といった生活に身近なものが値下がりし、家計も恩恵を受けられる可能性があります。

次のアメリカ利下げ・日本利上げはいつ?

アメリカの政策金利はFRB(米連邦準備制度理事会)のFOMC(連邦公開市場委員会)で、日本の政策金利は日銀の金融政策決定会合で決定します。

2025~2026年の会合は、それぞれ次の通り予定されています。

<2025~2026年FOMC開催予定>

| 2025年 | 10月28日 ~ 29日 |

| 12月9日 ~ 10日 | |

| 2026年 | 1月27日 ~ 28日 |

| 3月16日 ~ 17日 | |

| 4月27日 ~ 28日 | |

| 6月8日 ~ 9日 | |

| 7月27日 ~ 28日 | |

| 9月14日 ~ 15日 | |

| 10月26日 ~ 27日 | |

| 12月7日 ~ 8日 |

出典:The Fed - Meeting calendars and information

アメリカでは、年内の10月と12月にFOMCが予定されており、いずれの会合でも追加利下げがおこなわれるとの見方が強まっています。

<2025~2026年日銀金融政策決定会合開催予定>

| 2025年 | 10月29日 ~ 30日 |

| 12月18日 ~ 19日 | |

| 2026年 | 1月22日 ~ 23日 |

| 3月18日 ~ 19日 | |

| 4月27日 ~ 28日 | |

| 6月15日 ~ 16日 | |

| 7月30日 ~ 31日 | |

| 9月17日 ~ 18日 | |

| 10月29日 ~ 30日 | |

| 12月17日 ~ 18日 |

出典:

2025 年の金融政策決定会合等の日程

2026 年の金融政策決定会合等の日程

日本の政策金利は、年内の10月または12月、あるいは来年1月のいずれかで利上げに踏み切る可能性があると予想されています。

FRBのFOMCと日銀の金融政策決定会合については、『【2024年12月】日銀とFOMCの政策決定と為替への影響』で解説しています。興味のある方はぜひご覧ください。

日米の金利差に注目してみよう!

画像出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/23863806

これまで「アメリカは高金利、日本は低金利」という状態が続いてきましたが、今後は差が縮まっていくとみられています。

金利差が小さくなると円高ドル安が進みやすくなり、私たちの家計にも影響が出てきます。例えば、輸入品の価格が下がればガソリン代や食料品の負担が軽くなる一方で、輸出企業にはマイナス要因となり、景気に影響する可能性もあります。

このように日常生活にも影響を及ぼすため、ニュースをチェックするなど日米の金利差に注目してみましょう。