年金制度改正法成立で何が変わる?主な改正点をわかりやすく解説

画像出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/32848598

新しい年金制度改正法は2026年4月1日から施行され、働き方や収入などに大きな影響を与えます。そこでこの記事では、今回成立した年金制度改正法の主な改正点や実施時期についてわかりやすく解説します。

#年金制度改革法案 #社会保険 #法改正 #年金

年金制度改正法による主な改正点

画像出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/32483553

2025年の年金制度改正法は、働き方や家族の形の多様化に対応した誰にとっても公平で使いやすい制度を目指しています。また、所得格差を小さくしたり、私的年金をさらに使いやすくすることで、高齢になっても安定した生活が送れるようにすることを目的としています。

これらを実現するために、次のような改正点が盛り込まれました。

- 社会保険の加入対象の拡大

- 在職老齢年金制度の見直し

- 遺族年金制度の見直し

- 厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ

- 私的年金制度の見直し

ここからは、それぞれの改正点について詳しく見ていきます。

社会保険の加入対象の拡大で「年収106万円の壁」が撤廃

現在の社会保険の加入対象は、従業員51人以上の企業の場合で月収88,000円以上です。これを超えると給与から厚生年金や健康保険が引かれて手取りが減るため、「働き控え」の要因として問題視されています。

今回の年金制度改正により、賃金要件は最低賃金の引き上げ状況を見極めたうえで3年以内に撤廃されることになりました。新たな要件は「週の勤務が20時間以上」で、いわゆる「年収106万円の壁」はなくなります。

まず対象となるのは従業員51人以上の企業ですが、働く企業の規模にかかわらず社会保険に加入しやすくするために、50人以下の事業所についても段階的に拡大される予定です。

在職老齢年金制度見直しで基準額が引き上げられる

「在職老齢年金制度」とは、高齢者が老齢厚生年金を受給しながら働く際に賃金と年金の合計が基準を超えると年金が減額される仕組みで、一部の業界では「高齢者の働き控え」の要因になっているとの指摘がありました。

2026年4月からは、この基準額が現在の50万円から62万円に引き上げられます。これによって多くの方が年金の減額を意識せず働けるようになり、人材不足の解消につながると見込まれています。

遺族年金制度の見直しで男女格差が解消される

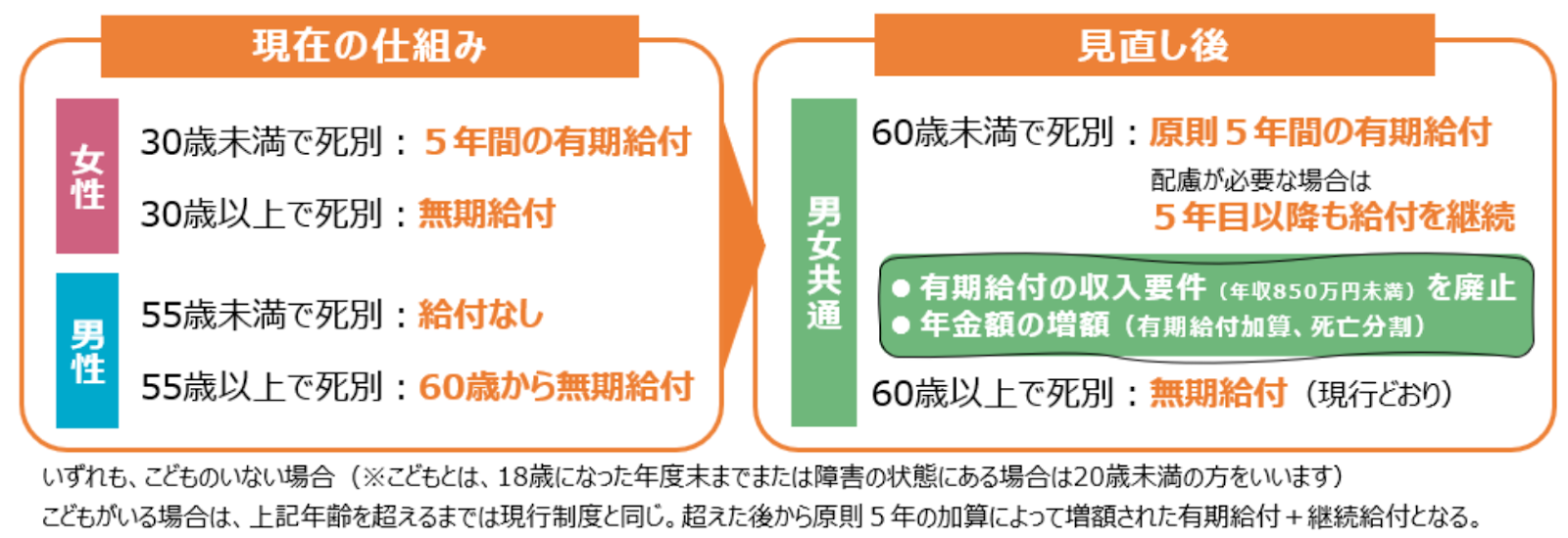

遺族年金制度は次の点が見直されます。

- 遺族厚生年金支給対象の男女差を解消

- 父または母が遺族基礎年金を受け取れない場合の子どもへの支給

遺族厚生年金支給対象の男女差を解消

現在の遺族厚生年金の支給対象は、上の表のように性別によって差があります。今回の改正では、男女ともに「60歳未満での死別は原則5年間の有期給付」「60歳以上での死別は無期給付」に統一されます。

実施は2028年4月からですが、女性は影響を受ける人が多いため20年かけて段階的に実施されます。

父または母が遺族基礎年金を受け取れない場合の子どもへの支給

遺族基礎年金が受け取れるのは子どものいる配偶者または子どもで、子どものいる配偶者が受給する場合は子どもの分も加算されて支給されます。

現在の制度では、父または母と一緒に生活している子どもは遺族基礎年金を受け取ることはできません。これにより、収入要件の超過や再婚などにより父または母が遺族基礎年金を受け取れない場合は、子どもにも支給されないという問題がありました。

制度が見直されることで、2028年4月からは生計を同じくする父または母が遺族基礎年金を受け取れない場合は、子ども自身が受け取れるようになります。

厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ

「標準報酬月額」は月ごとの報酬を一定の幅で区分したもので、健康保険や厚生年金保険などを計算する際に用いられます。現在の厚生年金保険料の標準報酬月額の上限額は65万円で、この上限額が2027年9月から68万円、2028年9月から71万円、2029年9月から75万円と段階的に引き上げられます。

これにより、給与が月65万円を超える人(ボーナス込みで年収1,000万円相当)は社会保険の負担が増えます。一方で厚生年金の給付額も増えるため、これまでよりも現役時代の給与に見合った年金を受け取れるようになります。

私的年金制度の見直しでiDeCoや企業型DCが拡充

私的年金制度の見直しでは、次の3点が実施されます。

- iDeCo加入可能年齢の上限引き上げ

- 企業型DCの拠出限度額の拡充

- 企業年金の運用の見える化

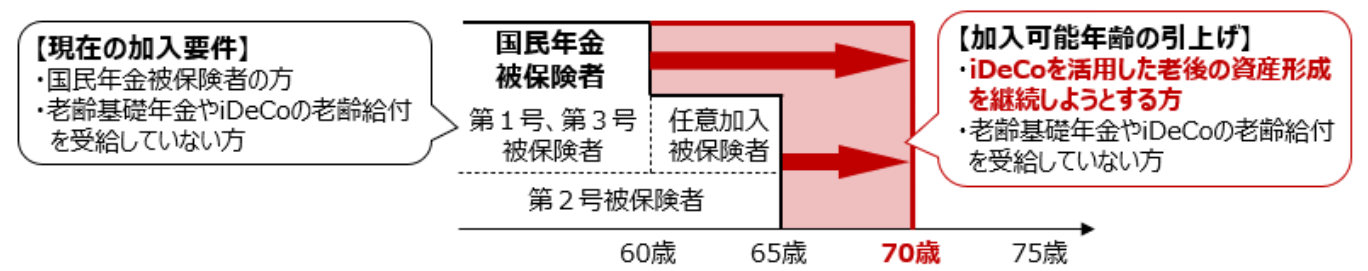

iDeCo加入可能年齢の上限引き上げ

これまでiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入できるのは65歳未満まででしたが、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金をまだ受け取っていない場合は、70歳未満まで加入できるようになります。この見直しは今後3年以内に実施される予定で、iDeCoを活用した資産形成をより長く続けられるようになります。

また、拠出限度額の引き上げも予定されており、第1号被保険者(自営業など)は月7.5万円、第2号被保険者(会社員など)は月6.2万円まで積み立て可能になります。

企業型DCの拠出限度額の拡充

企業型DC(企業型確定拠出年金)は、加入者が自ら拠出する「マッチング拠出」の制限が3年以内に緩和される予定です。これまで加入者が拠出できる金額は事業主の拠出額を超えられませんでしたが、この制限が撤廃されることで拠出限度額の範囲内で自由に積み立てられるようになります。

拠出限度額も、現在の月5.5万円から月6.2万円に引き上げられる予定です。これにより、企業型DCは今まで以上に資産形成に活用しやすくなります。

企業年金の運用の見える化

企業年金の運用状況は、今後5年以内に「見える化」される予定です。厚生労働省が各企業年金の運営状況を集約・公表することで、加入者や受給者は自分の企業年金がどのように運用されているかを把握しやすくなります。

他社との比較や分析も可能になることで、企業にとってより良い運用を促す仕組みが整い、企業年金の信頼性や質の向上に繋がることが期待されています。

これからの働き方と老後のために年金制度の改正点をチェックしておこう

画像出典:https://www.photo-ac.com/main/detail/30951643

2026年4月1日から新しい年金制度改正法が施行されます。今回の改正は、いわゆる「106万円の壁」の撤廃や在職老齢年金制度の見直しなど、働き方に大きく影響する内容が含まれています。

また、iDeCoや企業型DCの拠出限度額も引き上げられ、老後の資金作りにより活用しやすくなります。

制度の改正点を理解して、自分に合った働き方の選択や老後資金の準備に役立てましょう。