2025年4月から変わること③育児・介護休業法や建築基準法などの制度が改正

育児・介護休業法の改正で仕事と育児や介護の両立を支援

男女とも仕事と育児・介護を両立しやすい環境を整備するため、2025年4月から育児・介護休業法が改正されます。

ここでは、労働者側に関係する主な改正ポイントを見ていきます。

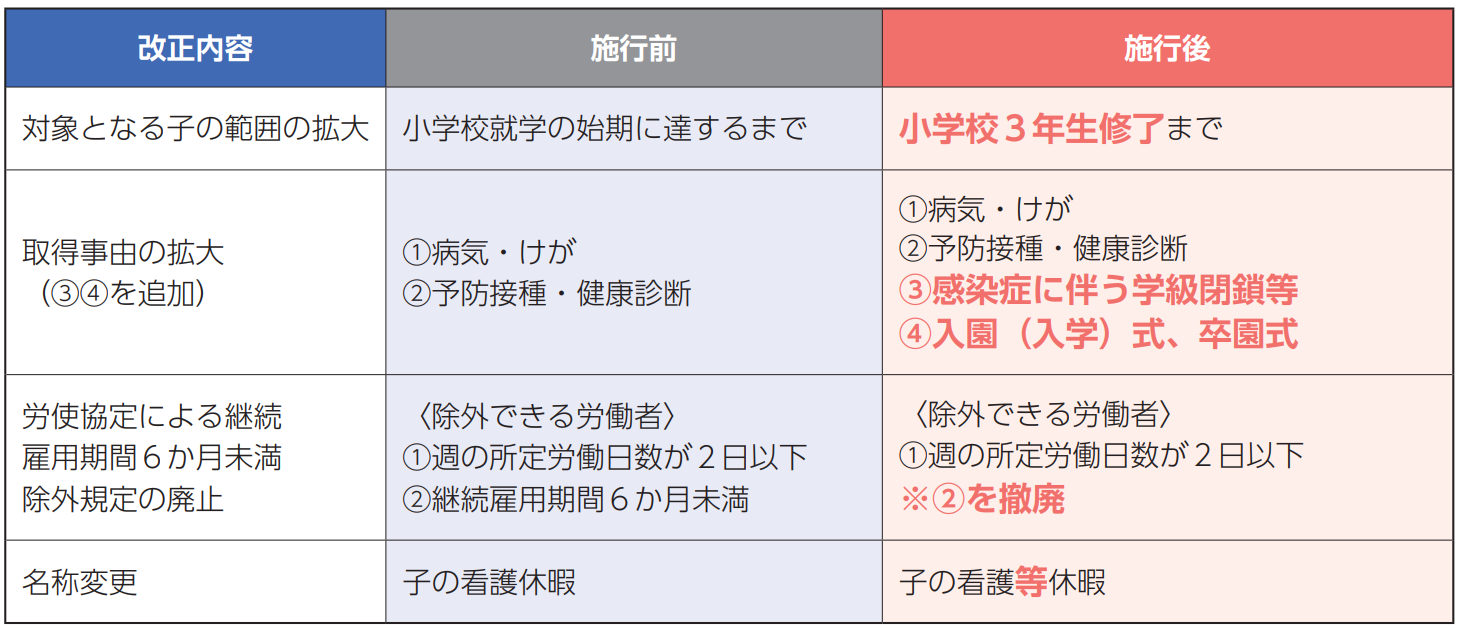

子の看護休暇の見直し

「子の看護休暇」は年次有給休暇とは別に子ども1人につき年間5日(上限は年間10日)取得できる休暇で、雇用形態や性別を問わず利用できます。これまで対象となる子どもは小学校入学前まででしたが、今回の改正で小学校3年生までに拡大します。

また、名称も「子の介護等休暇」に変更し、病気やケガだけでなく学級閉鎖や学校行事への参加などでも取得可能となります。

所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

子どもの年齢に応じた柔軟な働き方を希望するフルタイム労働者の増加が予想されています。このため、残業が免除される養育対象の子どもの範囲が、3歳未満の子から小学校就学前の子に拡大されます。

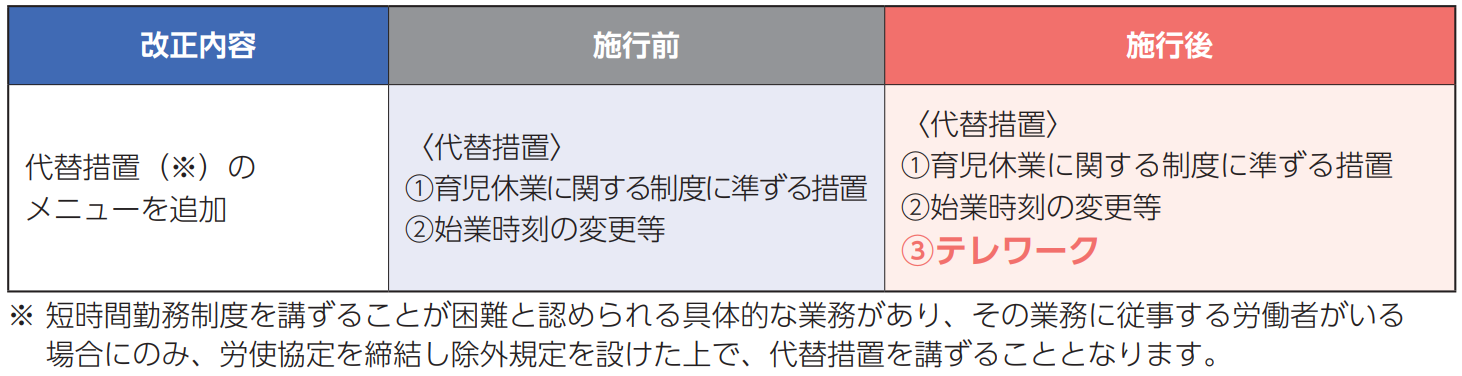

短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加

キャリア形成と育児を両立するためには、男女ともに希望に応じて柔軟な働き方を選べる環境の整備が必要です。そこで今回の改正により、3歳未満の子を育児中の労働者はこれまでの育児休業や短時間勤務に加え、テレワークの選択肢を用意することが事業者の努力義務となります。

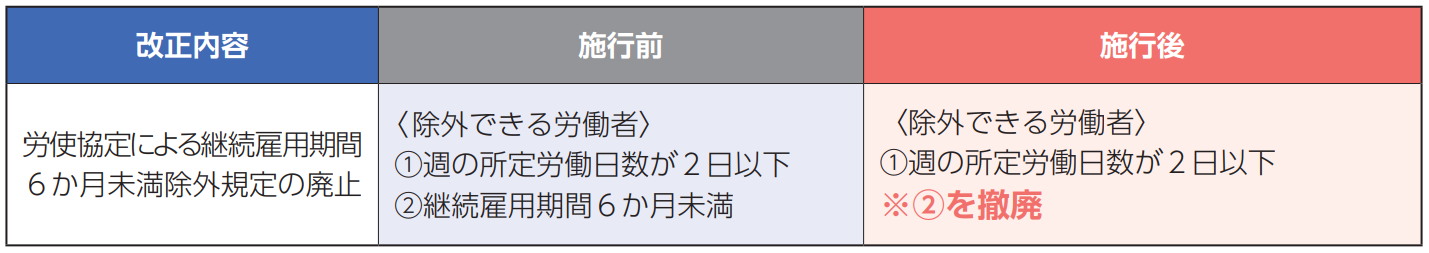

介護休暇の取得要件の緩和

これまで「継続雇用期間6ヵ月未満」の従業員は介護休暇の対象外とすることができましたが、今回の改正でこの要件が撤廃されます。これにより、中途採用者など勤続年数が短い従業員も対象となり、より多くの人が介護休暇を利用しやすくなります。

また、事業者には介護休業制度の周知や意向確認が義務化されるほか、家族を介護する労働者がテレワークを選択できる環境の整備が努力義務として求められます。これらの制度改正によって介護と仕事の両立がしやすくなり、介護離職の防止につながることが期待されています。

なお、育児・介護休業法はほかにも変更点があります。詳しくは厚生労働省の「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」でご確認ください。

雇用保険法の改正で多様な働き方を支援

2025年4月の雇用保険法の改正は、労働者の働き方の多様化に対応し、雇用の安定とキャリア形成を支援するためにおこなわれます。

ここでは、労働者側が関係する主な変更点について説明します。

失業給付の給付制限期間の短縮

2025年4月から、自己都合で退職した場合の失業給付(基本手当)の給付制限期間が原則2ヵ月から1ヵ月に短縮されます。これにより、再就職を目指す人がより早く失業給付を受け取れるようになります。

また、新たに「教育訓練給付対象講座を受講する場合の特例制度」が導入され、離職前後に一定の教育訓練講座を受講することで、給付制限期間なしで基本手当を受給できるようになります。

雇用保険料の引き下げと財政基盤の強化

2025年4月1日から雇用保険料率が変更されます。一般の事業では、2024年度の1.55%から1.45%へと0.1%引き下げられ、労働者と事業主の負担が軽減されます。

一方で、雇用保険の財源を安定させるため、政府は国庫負担を増やす方針を示しています。これにより、雇用保険制度の持続可能性を確保しつつ、失業給付や育児休業給付などの支援を継続できる仕組みが整備されます。

高年齢雇用継続給付の見直し

高年齢雇用継続給付は、60歳以降に賃金が大幅に減少した場合に一定の割合で補填される制度です。2025年4月からは高齢者の就労意欲を維持しながら制度の持続可能性を確保するため、最高支給率が15%から10%に引き下げられます。

育児休業給付の強化

育児休業給付の給付率が見直され、育児休業中の所得保障が強化されます。また、育児と仕事の両立を支援するため、企業には育児支援策の充実が求められます。

なお、育児休業給付については『2025年4月から変わること②』でも解説しています。

2025年4月からの雇用保険制度の改正では、紹介した内容以外にも変更があります。詳しくは厚生労働省の「雇用保険制度の改正内容について」でご確認ください。

建築基準法の改正で建物分野の省エネ対策が加速

建築分野は国内エネルギー消費の約3割を占めることから、カーボンニュートラル達成には急速な省エネ化が求められます。そこで、2025年4月施行の改正建築基準法には、省エネ基準適合の義務化など省エネに関する内容が盛り込まれているのが特徴です。

ここでは、改正点のうち一般住宅に関係する内容を解説します。

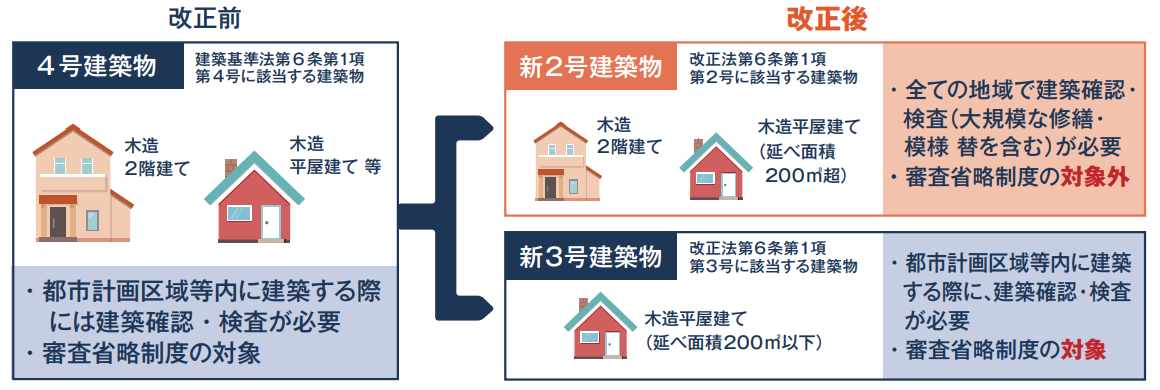

4号特例の縮小

4号特例とは、木造2階建て以下、延べ面積500㎡以下などの条件を満たした「4号建築物」を新築・増改築の際に、建築確認や検査、審査等の一部を省略できるという特例です。今回の法改正は住宅の省エネ化促進と倒壊防止を目的としており、これまで4号建築物だった区分が「新2号建築物・新3号建築物」に再編成されます。

この変更により、一般的な住宅でも構造審査や確認申請が必要となるケースが増加します。

省エネ基準適合の義務化

2025年4月以降に新築されるすべての建物で、省エネ基準への適合が義務化されます。高断熱性能や省エネ設備の導入が求められることから、環境負荷の軽減と快適な住環境の実現が期待されます。

なお、増改築での省エネ基準の適用範囲は増改築部分に限られ、建物全体が適合する必要はありません。

構造規制の合理化

これまでの建築基準法では、高さ13mを超える高層木造建築物を建てる際は高度な構造計算が必要で、一級建築士による設計や工事監理が求められていました。

今回の改正では、階高の高い建物の需要の高まりを受けて構造計算基準が見直され、「階数3以下かつ高さ16m以下」の建物であれば二級建築士でも設計できる簡易な構造計算での建築が可能になりました。これにより設計や施工の効率化が進むとともに、設計の自由度が向上して多様なデザインや構造の住宅が実現しやすくなります。

建築基準法は、ここで紹介した以外にも多くの点が変更されます。詳しくは、国土交通省の「改正建築基準法について」でご確認ください。

2025年4月から生活に関わる多くの制度が変わる!

2025年4月から、育児・介護休業法や雇用保険法、建築基準法などが改正され、働く世代や住まいに関わる人々に影響を与えます。例えば育児・介護休業法の改正では看護休暇をとれる子どもの年齢や取得事由が広がり、子育て世代にとってより使いやすい制度になります。

改正後の制度を活用するためには、自分自身が制度を十分に理解することが大切です。必要に応じて関係省庁のホームページで調べたり、勤め先の人事担当者などの専門家に相談するなどして、制度を賢く活用しましょう。

関連記事:2025年4月から変わること①酒類など幅広い品目が値上げ

関連記事:2025年4月から変わること②子育て関連の給付金と住宅関連の補助金が新設